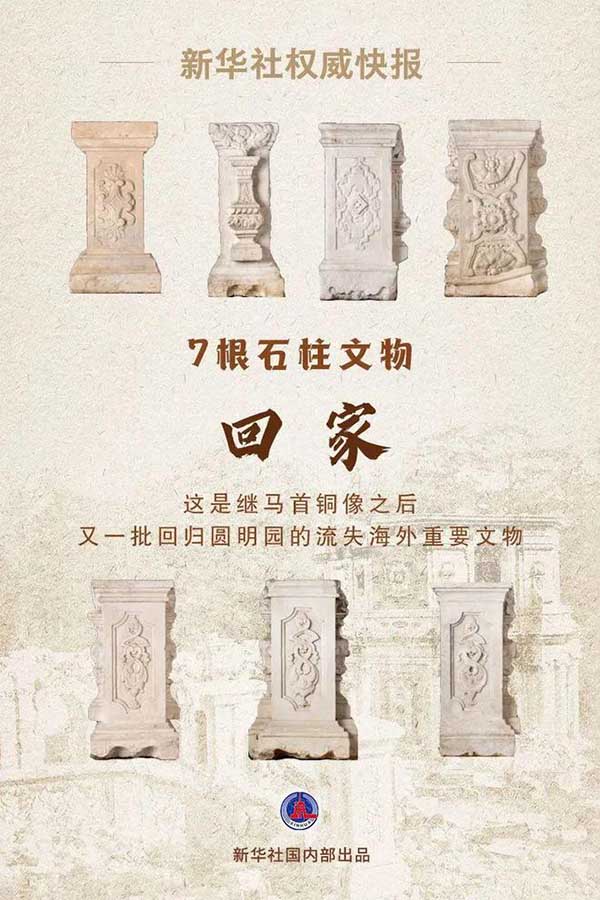

7件圆明园汉白玉石柱回家 继马首铜像之后又一批回归圆明园的重要文物

来源:新华网 作者:编辑:中国书画网编辑部

文载于物,族髓附间。运脉牵连,兴者襄见。近日,历经百年辗转,几经周折,7根流失海外百年的圆明园西洋楼石柱终于重新回到祖国的怀抱,首次在圆明园遗址公园正觉寺同公众见面。这也是继原位于西洋楼海晏堂的马首铜像后,又一批回归原属地的圆明园流失海外重要文物。

此次回归的石柱共7件,均为汉白玉材质,通高约80-92cm,立面有雕花造型,品相较好,推测均来自西洋楼遗址区。这些石柱正面纹饰以西式番花、贝壳纹等西洋雕花为主,侧面花瓶内花束则以具有吉祥寓意的牡丹、玉兰、荷花、菊花等中国传统花卉为主,圭角卷云纹、开窗的海棠线雕刻方式等亦与中国古建望柱、栏板相同,体现了中西合璧的文化内涵。

圆明园西洋楼建筑主体仿西方巴洛克风格建造,常在建筑上设立石柱作为望柱或栏杆连接物使用,同时还具有装饰的作用。两侧没有雕花的石柱应为建筑上的联排装饰物,两侧饰有花瓶或花纹的石柱则用于楼梯或楼层平台栏杆部分,花瓶的样式则是配合栏杆形制雕刻而成。

此次7根石柱为1860年英法联军劫掠后流失海外,后为挪威卑尔根科德博物馆及西挪威艺术博物馆收藏。

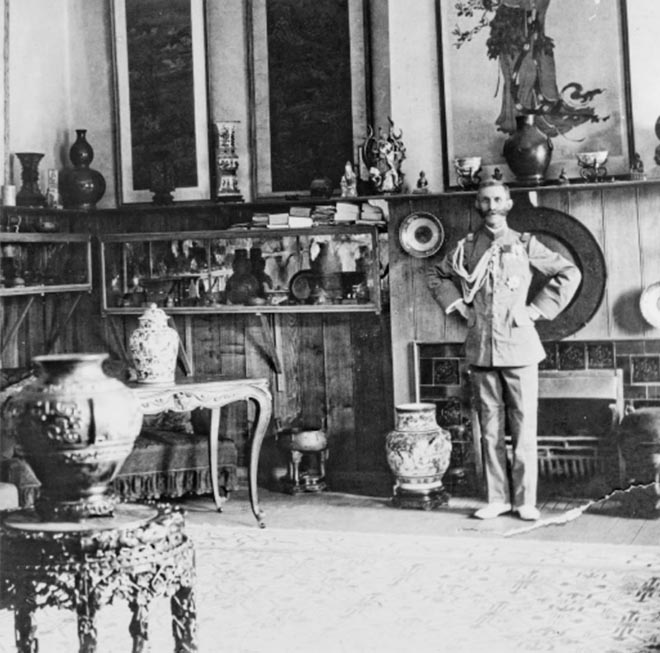

1860年第二次鸦片战争期间,英法联军在圆明园等皇家园囿大肆劫掠。经此大劫,圆明园的建筑构件、山石碑刻等逐渐被大规模盗用、售卖,出现在市场上流通。在中国生活、工作的挪威人约翰·威廉·诺尔曼·蒙特(Johan Wilhelm Normann Munthe),对中国文物产生了浓厚的兴趣,并通过交易等多种渠道收集了诸多中国艺术品,包含绘画、书籍、雕塑、金属、瓷器、玉器、漆器、纺织品等。

1913年 蒙特在北京

1907年,蒙特访问了位于挪威卑尔根的西挪威装饰艺术博物馆(The West Norway Museum of Decorative Art,科德博物馆的前身之一),此后直至1935年去世,蒙特曾多次将其收集的藏品运往该馆。1926年,蒙特试图将一部分藏品卖给美国洛杉矶郡艺术博物馆(the Los Angeles County Museum of Art),以获取资金支持他在卑尔根的中国收藏。但他最终只顺利出售了部分藏品,其它藏品因此被滞留在美国,圆明园石柱也位列其中。1961年至1964年,佩特思—蒙特协会又将这批滞留的藏品捐赠给西挪威装饰艺术博物馆,供其收藏、展出。从此这些石柱便漂泊异乡,陈列在挪威卑尔根的展厅里。

科德艺术博物馆永久展览大楼

国家文物局组织中国社会科学院、故宫博物院、北京大学、四川大学等专家开展实物鉴定。专家一致认为:“该7件文物为汉白玉质地,工艺精湛,浮雕雕刻花卉、缠枝几何纹饰,具有中西合璧的文化因素。其质地、纹饰均可与现存圆明园西洋楼遗存的文物对照。该组文物保存较完整,略有风化痕迹,据工艺、纹饰和材质情况,可定为真品。该组文物原存于KODE博物馆,该博物馆旧藏中有大批民国时期文物。原持有者于民国时期曾长期在中国工作,该组文物应为其在此时期获得并流出中国。”

圆明园石柱回归祖国,经历了曲折又漫长的过程。在回归过程中,社会力量慷慨奉献、主动作为,高等院校热心支援、建言献策,抓住海外收藏单位相向而行、释放善意的有利契机,国家多部门统筹引领、保驾护航,保护机构尽心履职、勇于担当。各方密切合作,历经10年,最终促成石柱回到原属地。

为更好回顾圆明园石柱颠沛流离,远离故土的历史,讲述圆明园石柱艰难曲折,重回故里的历程,国家文物局指导圆明园管理处,在各单位沟通配合下,组织策划的圆明园石柱回归展在圆明园博物馆开展。

展览以7根石柱文物回归圆明园为主题,分为“漂洋过海”“回归之路”“石柱真容”三个单元,以圆明园石柱流失为背景,将此批流失文物回归过程作为串联,呼应同类流失海外文物在园展示情况,重点描绘石柱上的精美雕刻纹样,力求让观众了解圆明园石柱远离故土,颠沛流离,重回故里的历程,更深刻地理解和认识圆明园石柱所蕴含的文物价值。展览展出文物、照片等共约50组件,在圆明园博物馆正觉寺最上楼一层长期展出,10月14日向社会公众开放参观。