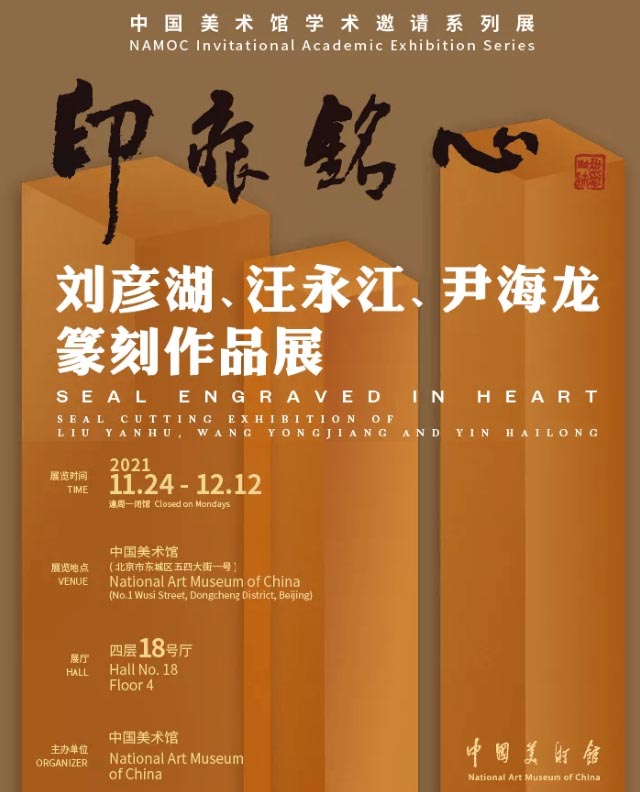

印痕铭心:刘彦湖、汪永江、尹海龙篆刻作品展今日在中国美术馆对公众开放

来源:中国美术馆 作者:编辑:中国书画网编辑部

“印痕铭心——刘彦湖、汪永江、尹海龙篆刻作品展”今日在中国美术馆对公众开放。三位篆刻家的艺术面貌不同,但都从传统中汲取营养,拓宽了篆刻的表现空间。此次展览以印蜕与原石并置的形式,展出篆刻作品数十件,呈现他们对于当代篆刻的新认识与新思考。展览开幕仪式将在25日上午10点举行。

—开幕时间—

2021 11.25上午10:00点

—展览地点—

中国美术馆(北京市东城区五四大街一号)四层18号厅

前 言

中国篆刻从古玺到秦汉印,在形式上的发展历程,既反映了中国人对于宇宙空间的意识,又记录下古代篆刻艺术自身的形式法则。后来学者溯本求源,这种思维延至明清流派印时得以拓展。文人印在方寸之间尽显乾坤之空灵与宏博,辽阔与幽远,精微与广大。书法与篆刻皆以汉字为载体,故字的意象生成、天脉地象,字的形声间架构成书法与篆刻的审美基础,经艺术家心游八极、灵思一动的激情表现则气象万千,自显非凡神韵。它们承载中华美学精神,印记美的历程。当代书法艺术家如何继承这份祖先的文化传统,并在学习、研究中活化出自我的风格,实现个体与群体、历史与当代、经典与创新的对话,涤荡尘俗而自得风神,这是值得当今学人、艺术家思考的课题。

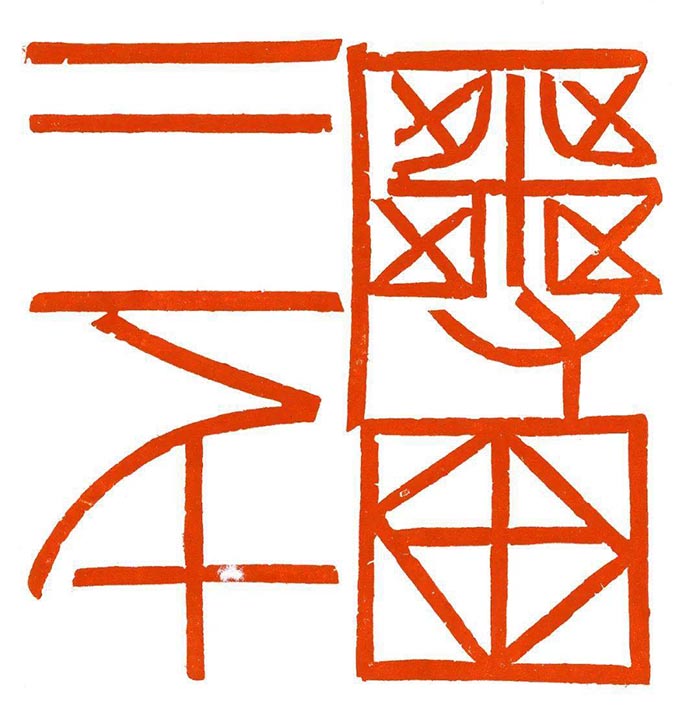

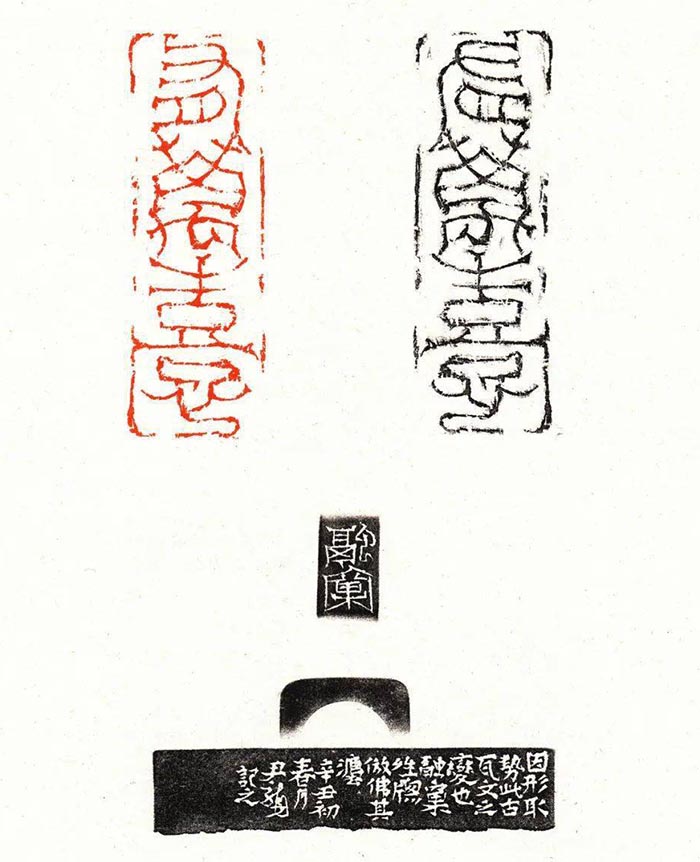

刘彦湖的篆书与篆刻相互印证,承接了晚清民国诸位大师“印从书出”的创作理念。个性化的篆书结字对印面进行重新整合排叠。力图溯源金石本心,突破流派积习而一超直入。在古印及流派印传统中,篆书对篆刻在结构上、线质上、气息上的影响非常强烈。正如赵撝叔所言,“古人有笔犹有墨,今人但有刀与石”。同样,刘彦湖在篆刻作品的展陈方式上也有自己的个性追求,这从他一系列黑陶印的制作及衍生品当中均有所体现,表明了一位当代艺术家的篆刻能在方寸之间展现的多种可能。

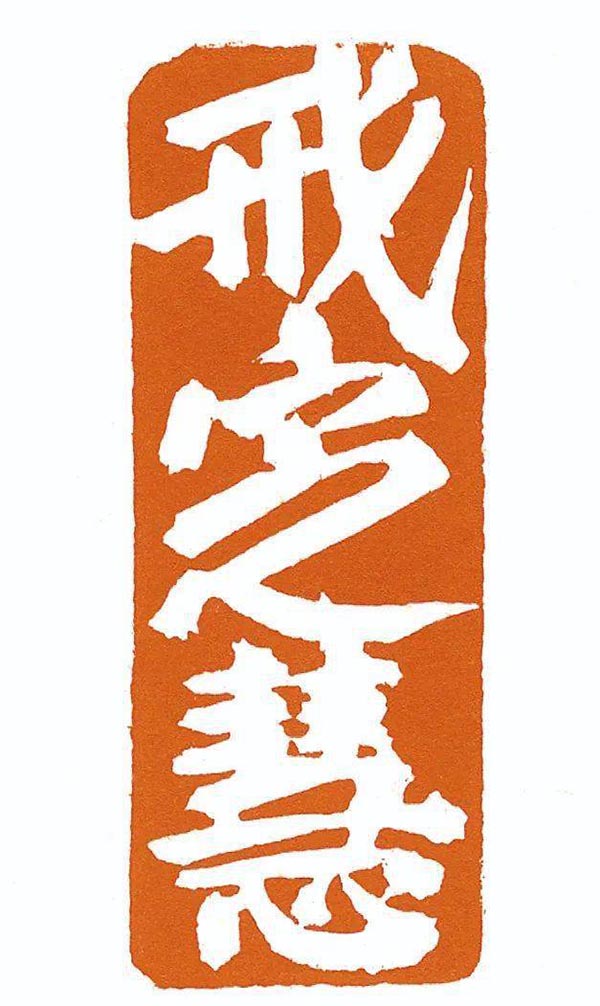

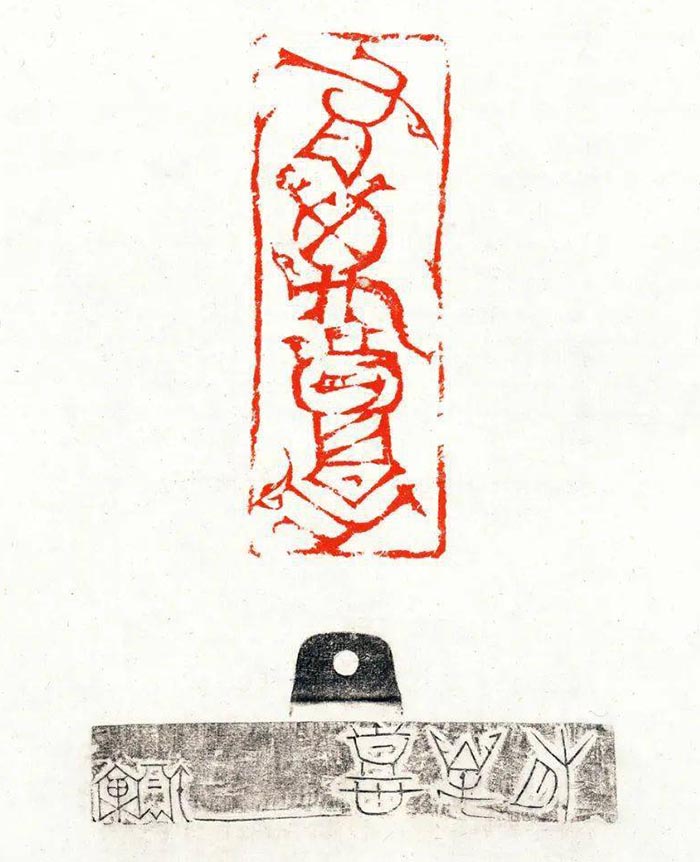

汪永江书法篆刻的观念以“求韵尚意”为上,其秉承晋唐以来书画篆刻艺术传统,求韵与尚意皆扣问于心法,本心如镜则一化万千。他的篆刻创作研究方向侧重于古玺,既有三晋私玺的典雅精致,又具燕、齐官玺的恣肆雄强,用字简拙朴茂,章法开阖有度,具有气息浑厚、奇幻多姿的艺术风格。

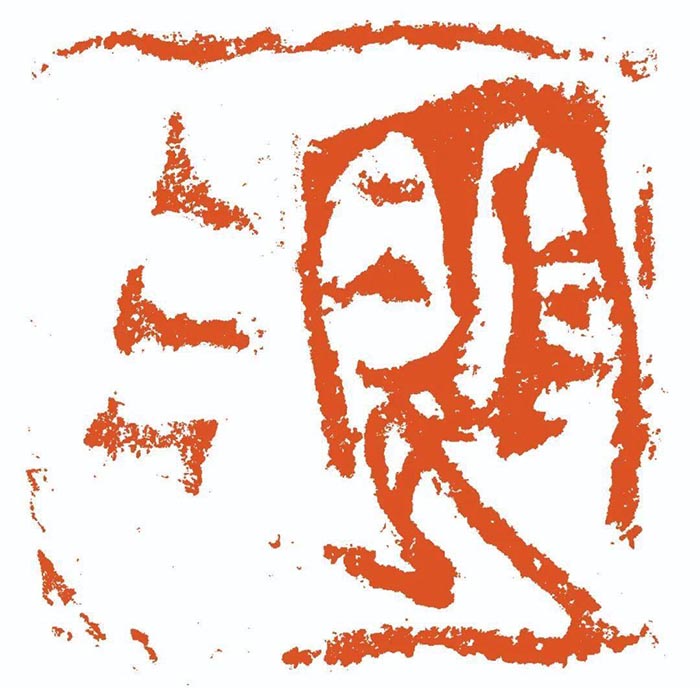

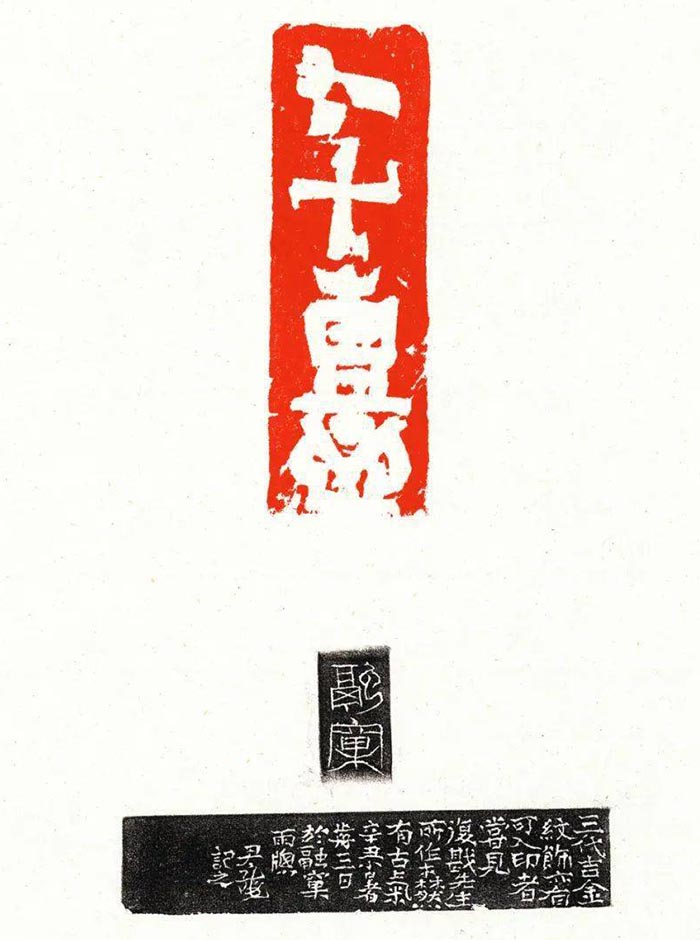

尹海龙在篆刻创作上以“金文印”为主攻方向,善以三代吉金文字入印,以求在书意、画理、印法等方面相参互证,并藉设计构成原理,使之在古风与新韵、传统与创新之间融通。他精研文意诗境在书法篆刻形式中的表现,深究一笔一墨一刀一痕在书法篆刻中的意蕴。他以一颗文心进入艺术本体,在理想幻化与确切表达中完成了一方方作品。从他近年来刻制的紫砂印中可感知传统风格样式已无法满足其涌动的情感和认知的表达。以紫砂为材质依托而创作出的金文巨印成为尹海龙作品创作的新方向,其独特的风格已自然形成。

希望中国美术馆学术邀请系列展“印痕铭心——刘彦湖、汪永江、尹海龙篆刻作品展”带给观众具有时代精神、当代意义及学术价值的艺术体验。

中国美术馆馆长 吴为山

2021年11月

部分展览作品欣赏

“凿山骨” 15x14.5x4.5cm

“借山馆” 14.8x14.6x4.6cm

“废画三千” 14.7x14.6x4.1cm

”戒定慧“ 6.4x2.4x3.4cm

刘彦湖,1960年生,1978年考入吉林大学物理系。1983年至1988年在吉林大学古籍研究所任资料员,兼攻读中国古文字学研究班课程。1995年东北师范大学世界古典文明史研究所攻读埃及学,1998年获历史学博士学位。曾任中央美术学院中国画学院教授、现任中国艺术研究院中国书法院研究员、中国艺术研究院中国篆刻院研究员。中国书法家协会篆刻委员会委员。

“灵气” 7.5x7.5cm

“黄” 直径2cm

汪永江,1966年4月生,原籍黑龙江省呼兰县。1989年毕业于浙江美术学院中国画系书法篆刻专业。执教于浙江大学艺术学系,副研究员。现为中国艺术研究院中国书法院研究员、中国书法家协会第七届专业委员会草书委员会委员、西泠印社社员、中国教育学会书法专业委员会理事、韩·中书艺家协会中方理事长、浙江省文学艺术界联合会第七届委员、浙江省书法家协会副主席。

“有万憙” 11.6x3.8x4.5cm

“有万 憙” 12.7x4.6x4.5cm

“有万 憙” 12.1x3.9x4.5cm

尹海龙,1970年生于黑龙江省庆安县。1997年中国美术学院中国画系书法篆刻专业毕业。中国艺术研究院篆刻院副院长、国家一级美术师、博士研究生导师