【展览预告】梦回陇原——曾来德书法作品展

来源:中国书画网 作者:老秋

主办单位

中国国家画院

甘肃省文化厅

甘肃省文联

甘肃画院

承办单位

中国国家画院书法篆刻院

甘肃美术馆

甘肃书法院

开幕时间

2017年7月5日上午10时

展览时间

2017年7月3日-7月7日

展览地点

甘肃省兰州市城关区南滨河东路518号甘肃美术馆

(甘肃画院内)

个人简介

1956年生于四川省蓬溪县。1973年入伍, 2004年转业至文化部中国国家画院。现为中国国家画院副院长、院委、书法篆刻院执行院长,中国文艺评论家协会理事、书法篆刻委员会副主任,中国书法家协会理事、教育委员会副主任,中国美术馆专家评审委员会委员,北京大学客座教授;系国家一级美术师,获国务院政府特殊津贴奖专家,文化部优秀专家。

目前已出版《曾来德书法作品集》、《曾来德现代书法作品集》、《墨许山河—曾来德书法艺术•双重变奏》、《墨许山河—曾来德书法艺术•山水四季》以及《写无尽书》、《曾来德谈艺录》、《书法的立场》、《横竖有理》、《书法之诗•水墨之诗》、《曾来德书画百论》等专著。

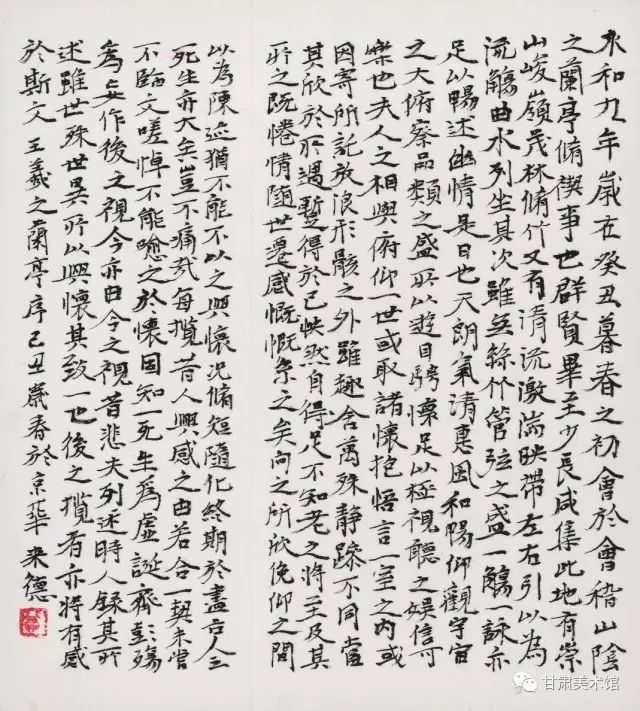

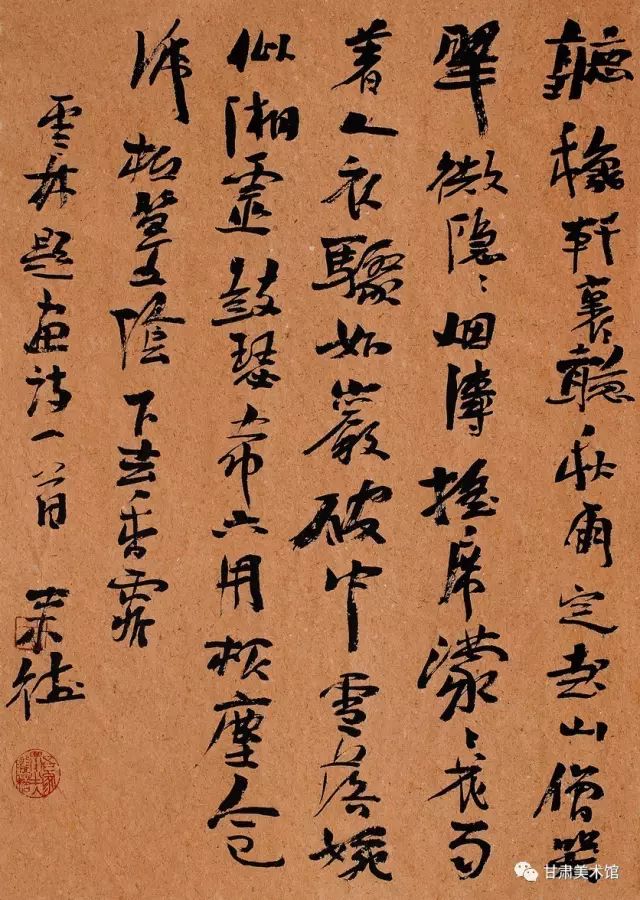

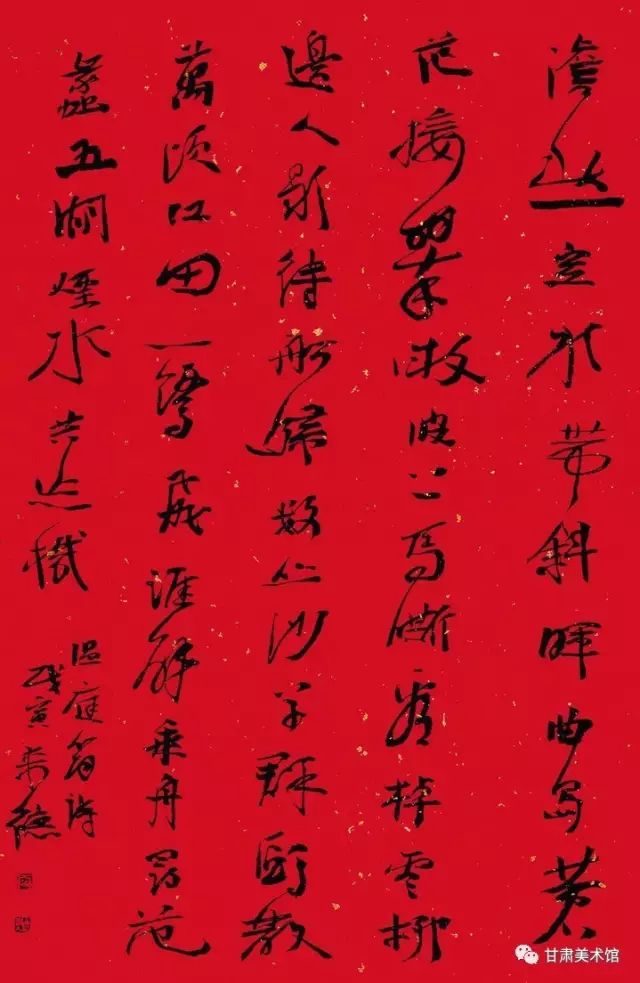

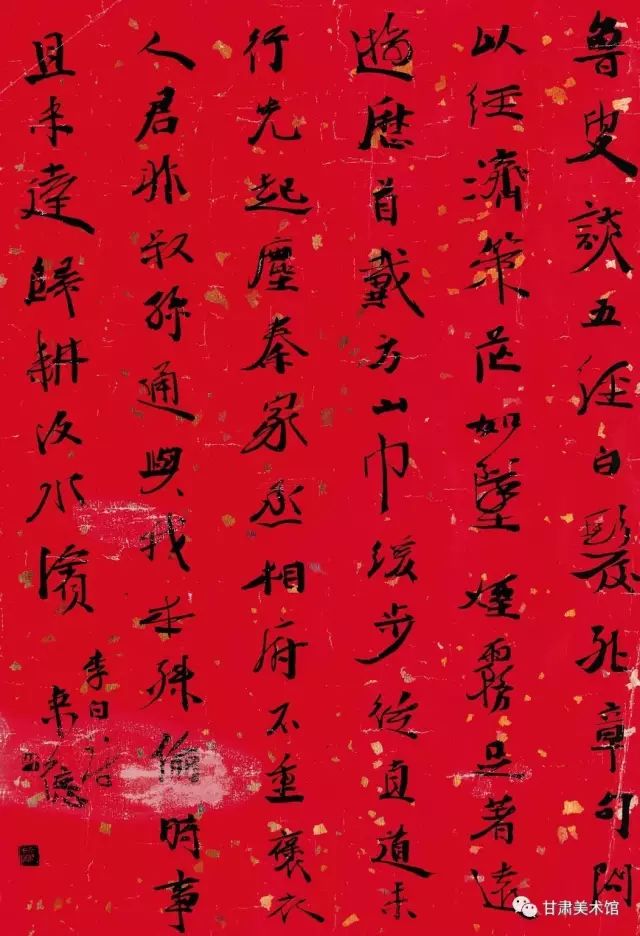

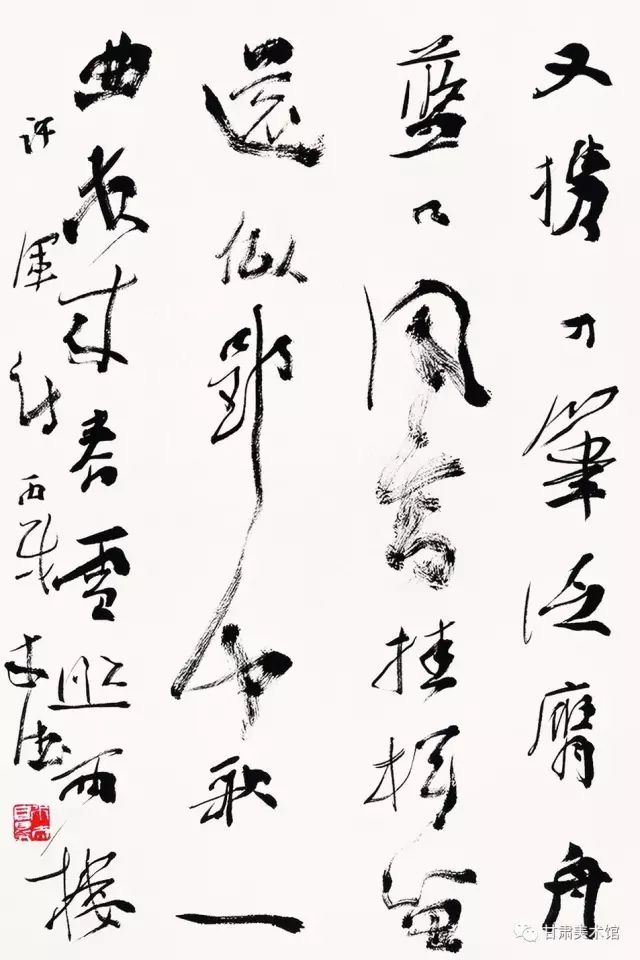

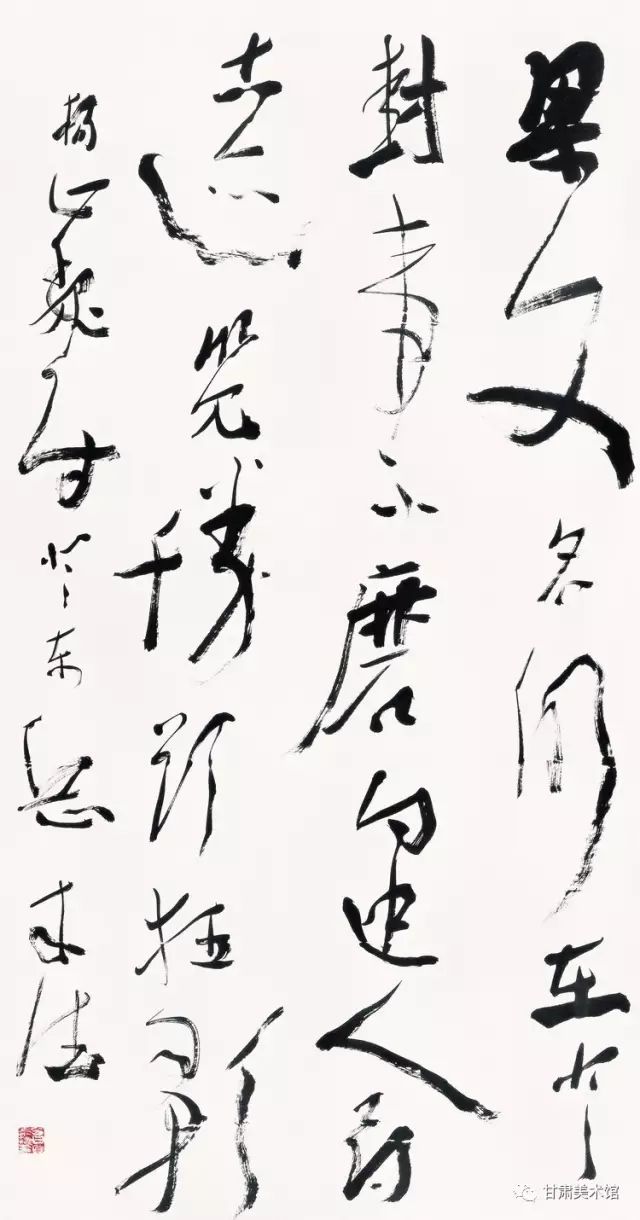

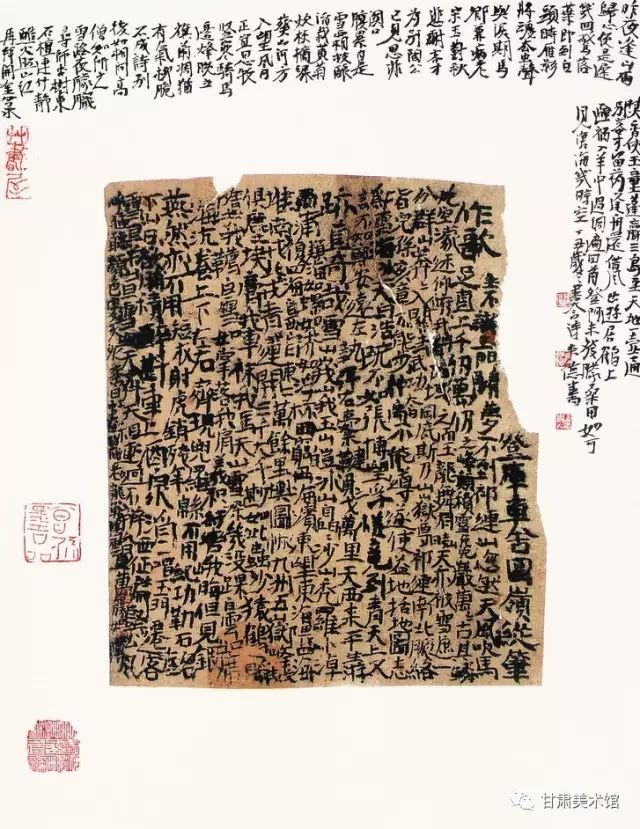

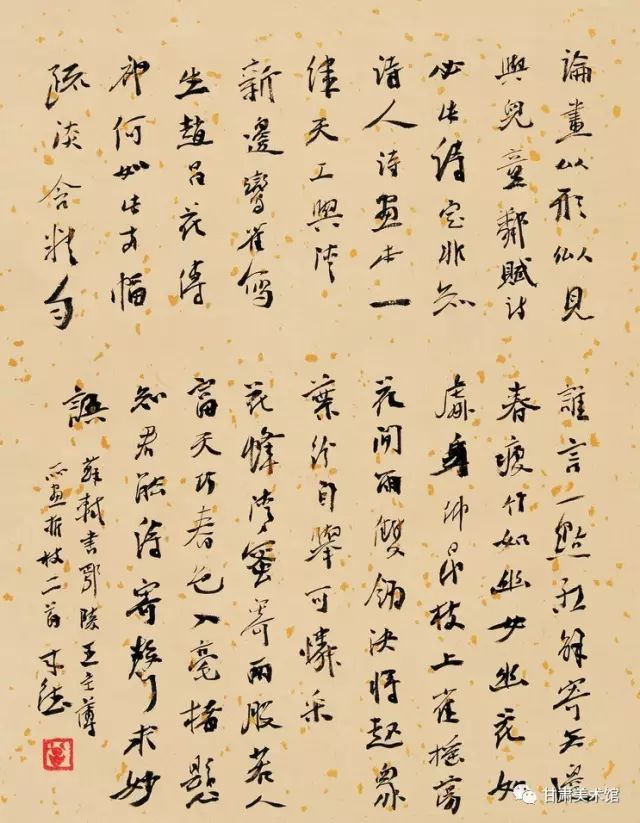

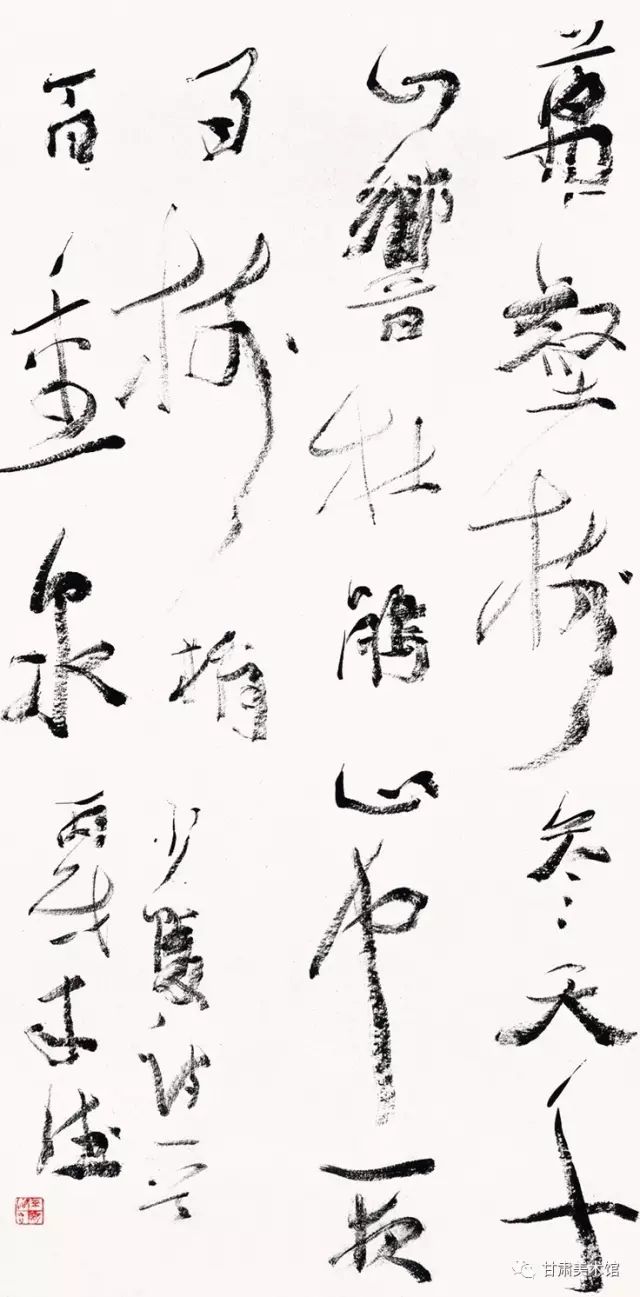

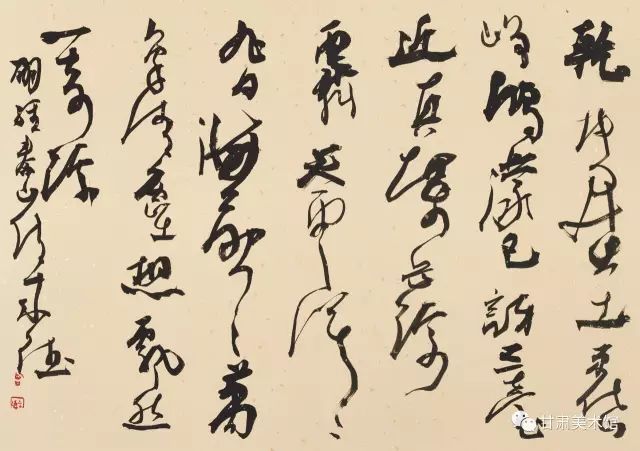

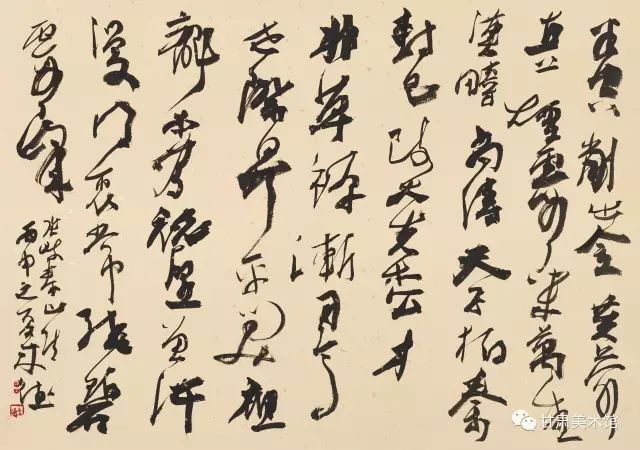

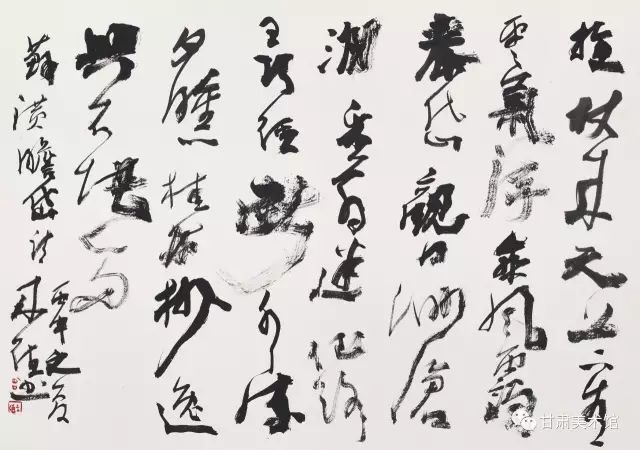

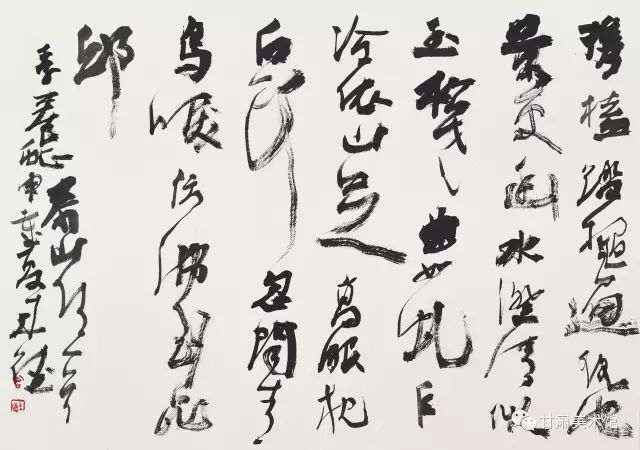

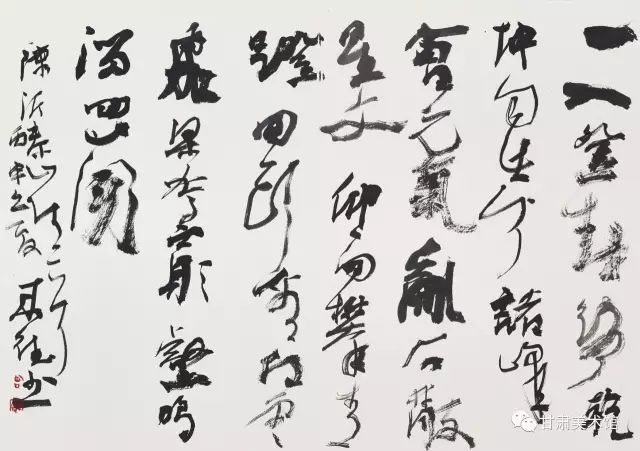

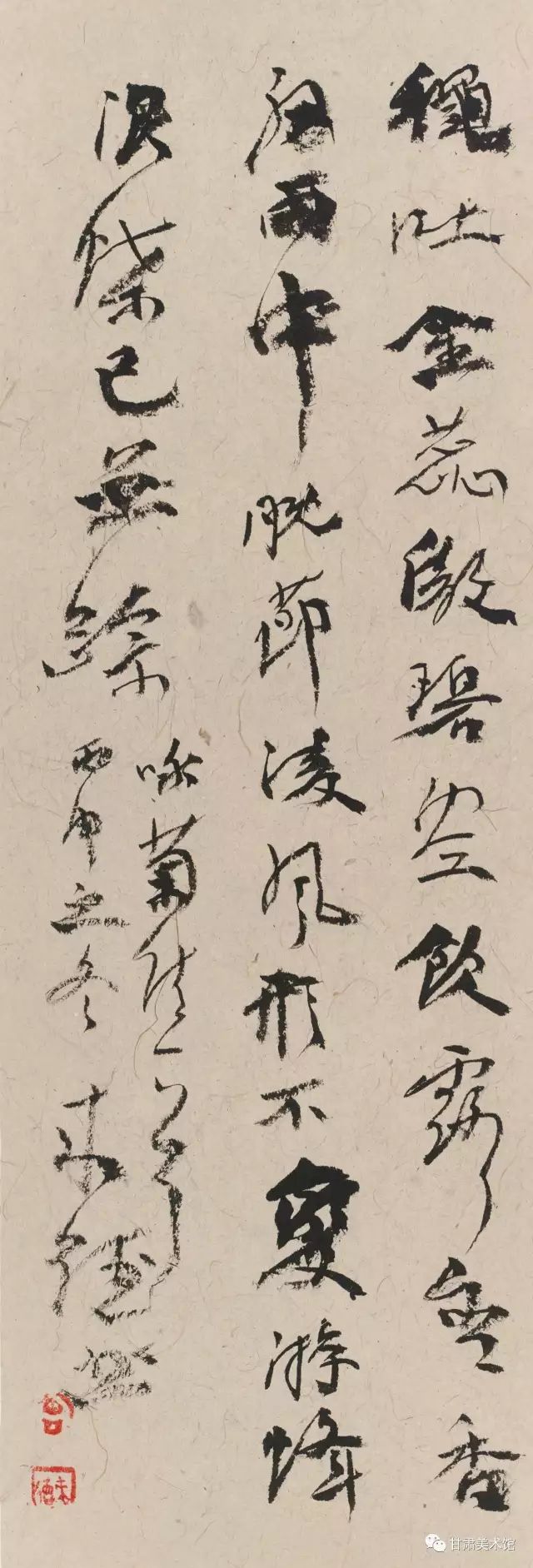

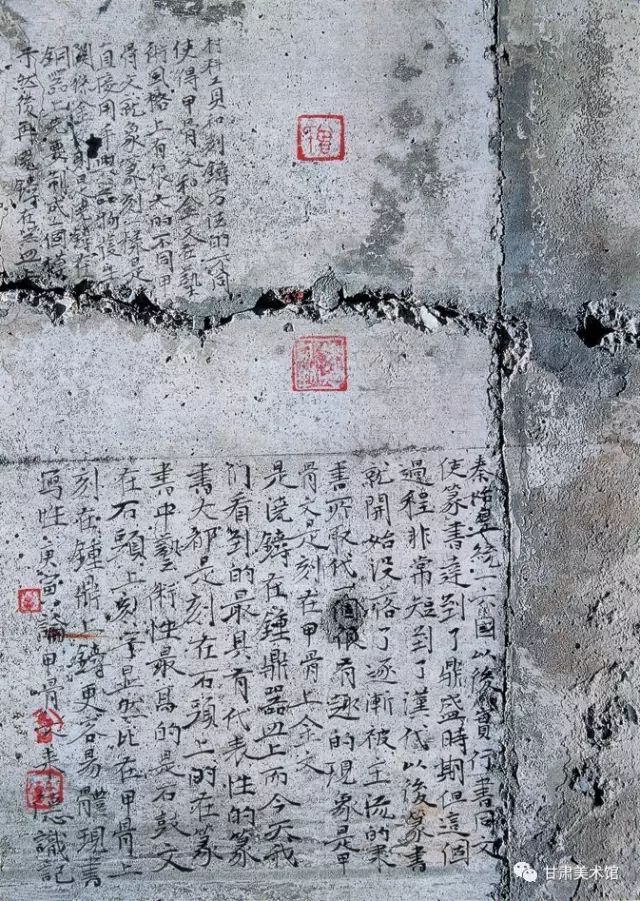

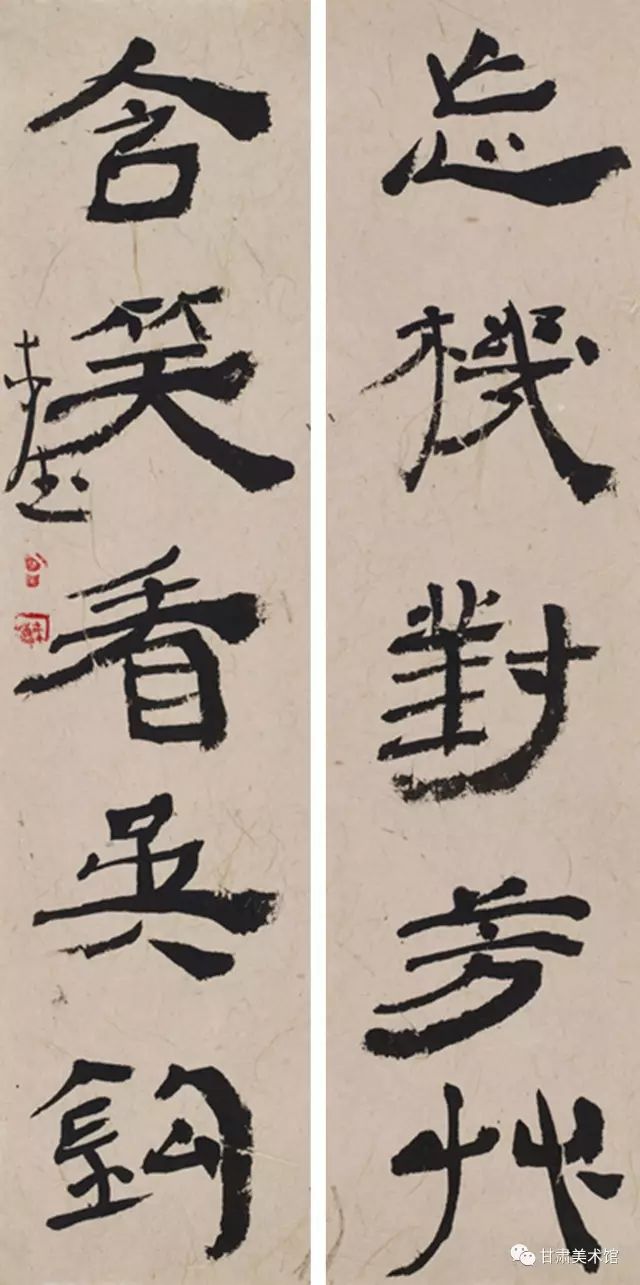

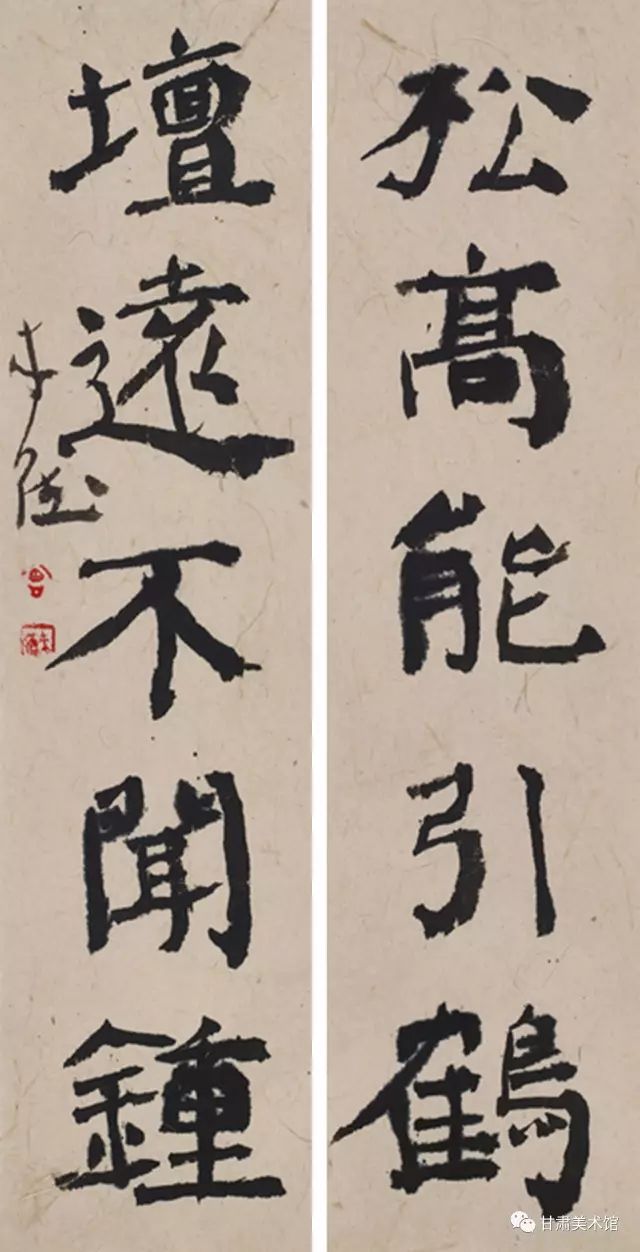

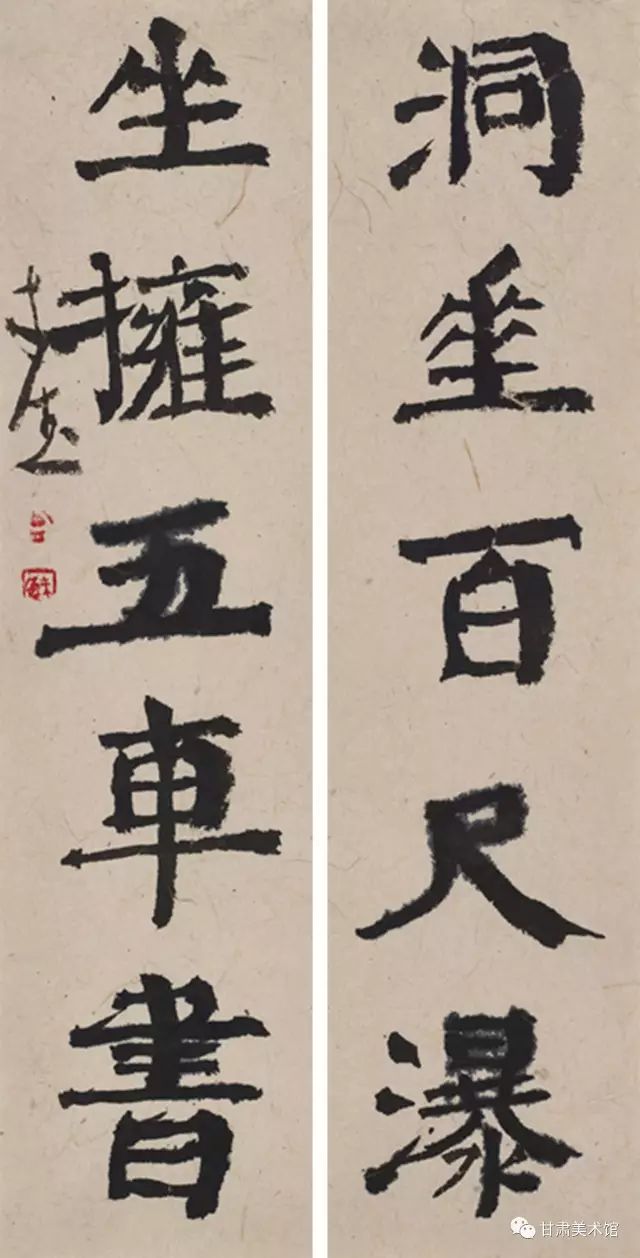

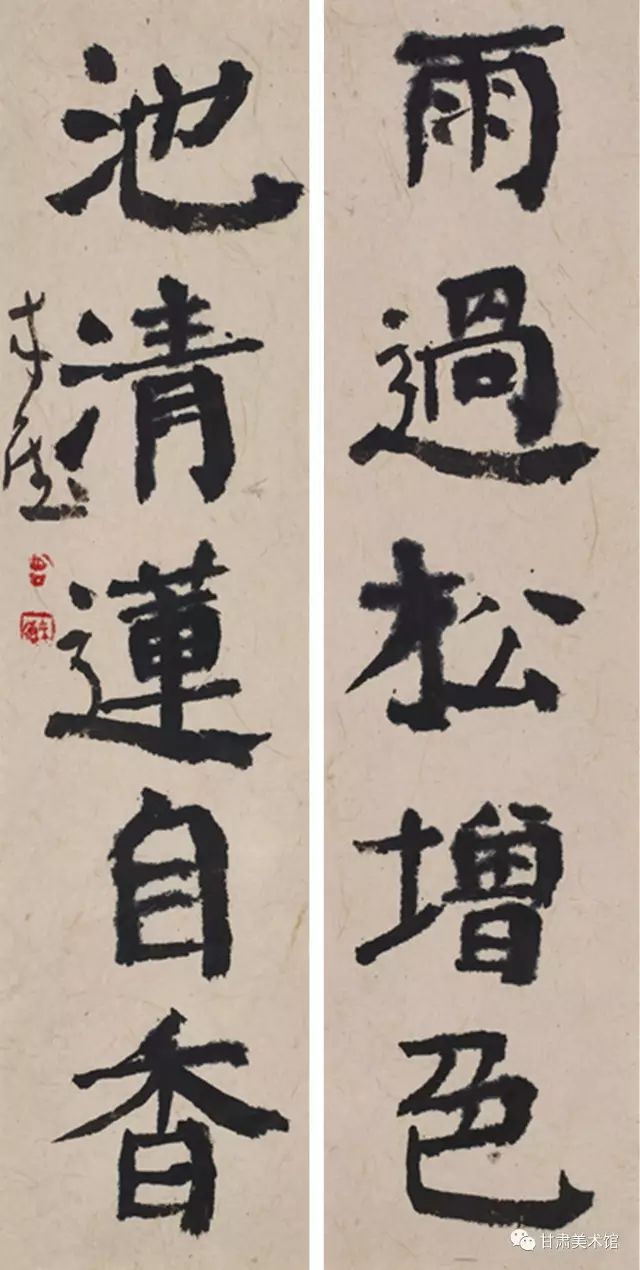

曾来德作品欣赏

大笔分氤氲 豪情写山川

——曾来德书画艺术述评

程大利

曾来德是当代杰出的书法家、画家。他书画并参,以书法入画,又以画意入书,创造了宏阔新异的境界。他从传统中汲取菁华,变通前人语言,自出机杼,在大黑大白的起伏中,书写出天地之真精神。

来德天生是个不守规矩的人,具备着一个艺术家最可贵的探索品质。在形式上,他“不依成法”而与古人“朱蓝共妍”;在风格上,他“自我作古”而与前贤“了不相似”。他在大西北生活二十余年,感受过大漠落日、黄河狂涛。慧根早具的他很早地接受这一切。茫茫大戈壁深埋着民族的智慧,是陶冶天才的地方,是哲学的领地。生存的环境和与生俱来的悟性使来德勇敢而轻松地从古法中走出,大胆地消解汉字的固定结构,突破传统审美定势,创造出独特的个人艺术风格。他把书法还原到大自然里,这使他的书法充满个性的张力,带有挑战性。他谁都不祟拜,一枝柔毫在手,直抒自己的直率、敏感、才情和勇气,痛痛快快地写自己。

然而,仅仅以狂放恣肆来看来德是十分片面,他旷达的生命情怀中,还蕴涵着深厚的文化根底和学识素养,这使人想起明代那位咏《青天歌》的徐文长。徐氏不附不阿的个性表现在他用笔上,那动荡不安的线条常常是他奇妙的感情和悲观际遇的写照。和徐文长一样,来德坦诚,不假虚饰,而又能明白地直抒高明见地,这是因为他有极高的艺术修养和学问,一泄心曲,毫无阻隔。在艺术上不苟合取容,不从俗沉浮的人很少,但在这中间能见到深厚的学识修养、文化根底的人则少之又少了。来德却两者兼而有之。

来德笔底有种天然的浩荡之气,他出笔甚快。“兴来一挥百纸尽,骏马倏忽遍九州。我书臆造本无法,点画信手烦推求。”借用苏轼这儿句诗可以形象的说明来德创作的态度和过程,他的创作,有“兴来”的冲动,有“倏忽”的敏捷,有个人情绪的自然流露。如出岫的行云,亦如顺势而下的流水,毫无娇饰之态,从而达到真情的自然抒泄。

不论书法还是绘画,来德在笔墨上表现出一种阳刚气度、大书大写的民族精神。一个心胸博大的人,画不可能气弱、气短。亦不会精工雕琢,“笔所未到气已吞”是来德的惯常状态。这种审美创造的随意性与禅宗思维过程的“无往”、“无缚”,有一种内在的对应关系,不粘滞于外物,不拘泥与定法。“菩提本无树,何处惹尘埃?”,这这点上,来德表现出的是一颗天马行空般的自由之心。

来德的焦墨山水画有形而上的玄涩感,又有形而下的沉郁美;追求的是“山川浑厚、草木华滋”的境界,是继承传统精神之后的一种探索。他的山水画“淡墨每次于浓墨”(清•龚贤语),求大气魄,找大气象,淡墨在浓墨之下。作品以大块黑白关系组合,表现一种钝厚的张力,突出自然山水的气象,追求一种“目不见绢素,手不知笔墨”的自由状态。求取心象的一种宽厚博大的静态美。来德作画,先屏心静气,如写大草,用笔皴擦捩转,随意生发,浑厚而浓郁。正是这种别开生面的笔法,产生了另外一种朴浑厚重的韵致。笔墨生气韵,气韵驱笔墨,以笔墨运气而得势,所谓的精彩就是由笔墨所生发出来的“气韵生动”的艺术效果。

古人以“师造化、得心源”,艺术创作讲的最高原则是道法自然,中国书画之根本亦即在于求道和悟道的过程。来德以其朴茂的笔墨、无限的意趣,达到艺术表现的自由,与古人所谓“脱化之境”,本质同一。山川是神圣的,自然是永恒的。大音稀声、一默如雷等词语都在说静的“空”与静的“纳万境”与“无尽藏”。来德的山水中没有人迹,甚至罕见草木,但亦可神游,他经营出了静穆空寂的宇宙空间,这正是东方古典哲学下的山水艺术的至境。

山川由心造,法度去前规,来德在文字与山水构成的江山天地中,尽情地驰骋着,尽情的书写着天地之造化、宇宙之生机。我相信,像来德这样,从传统中走来,却又不为传统所缚的艺术家,一定能为中国笔墨文化的发展,贡献出他的力量。道代代传,法代代破,由中国传统文化派生出来的笔墨艺术,它的未来也永远不会穷尽。

书坛奇才曾来德

周韶华

摆在我面前的一本大型精美的《曾来德书法》集,和看到他去上海展出的一批新作,顿时被他那充沛的创造活力、鲜活的视觉形象、高品位的技术表现素质以及其所包容的传统精神所感动。面对那些结构有如“危峰阻日”,笔势如“云鹤游天”的具有现代风神的书法艺术品,真像郑板桥所说的,如“掀天揭地之文,震电惊雷之字,呵神骂鬼之谈,无古无今之画,固不在寻常蹊径中也”的创新胆略,临池另辟一条路的大勇大智,一任情思驱使,天马行空,独与天地精神往来的原创力所折服。这些书法艺术品,奇而不怪,奇而富有风神,奇得有生命力,奇与传统相接,真是奇到家了的一位奇才。在写意文化中,以文字为载体以线条的空间构造为形态的书法艺术,除了艺术家的心理气质与综合性的文化因素之外,技术品位与视觉形象的美感是艺术构成的文化因素之外,技术品位与视觉形象的美感是艺术构成的 基本要素。就此而论,可以理直气壮地说,曾来德是继近代康有为、于右任、谢无量之后,书坛又一崭露头角的新秀。

与中国绘画艺术共生的书法艺术,是典型的由文人参与的写意文化形态。书法最先超越于具象而成为独立的、包容天地人伦精神的意象形态结构。从总体上看,中国书法大的源流与取向可分为二:一大源流以晋唐法帖为正宗,经过长期积累沉淀,高度精粹纯熟。自宋四大家以来,开始了一个在真草隶篆既定书体之内的流变演进过程。到明朝的祝允明、文征明、王宠、董其昌、张瑞图、王铎等大家,均有所进展。但严格地说,都还未能实现对古典书体的突破,没有达到对风格流变进程的超越。至清代前、中期,“帖学”渐 渐衰落。再往后,书法实际上被阉割了灵魂,要求写字必须行行齐整,字字匀称,横平竖直,又光又圆,惟“馆阁体”是尚,书法只有实用性而无艺术性,实际上书法与艺术分离了;另一大源流是“碑学”,以汉魏六朝名碑为宗(简犊、写经当应归宗此列)。许多碑都是无名氏所作,出于民间艺术家之手。他们的创造意识带有原始性倾向,极富原创意味。再加上民间刻工的二度创作,稚拙可爱,一派生机。到了晚清,那些不想做官的人,或做了官可以不写“馆阁体 的人,开始厌恶“帖学”。具有创新意识的艺术家,伴随着对金石学的研究,“碑学”开始振兴。以“扬州八怪”为代表的一些画家,率先兴起了学碑风气,有如异军突起,给书法艺术注人了新生命。由于“扬州八怪”面对的是一个超稳定的 封闭系统,他们的个性解放与书法艺术解放受到了历史的限制,也只能是区域性的局部表现而未广泛普及。

当代中国书法,受到日本现代书法的冲击,超稳定的封闭系统开始被打破,既定书体被激越的情感表现需要所超越,现代风神与形式美要素开始抬头,以至在80年代出 现了现代书法热。曾来德就是在这种机遇中脱颖而出。他敢于打破书写书法的常规程序,卓然标新立异,蹊径一新,以强烈的生命创造精神步人当代书坛。

曾来德取得成功的外部条件很重要。在其风华正茂之际,适遇带有挑战性的改革开放年代,中国开始从农耕文明转变为现代工业文明的高科技信息时代,艺术的节律与人类心灵的节律的同构呼应关系得到了自觉的表现。现实推动着艺术要换型,书法语言要转换,艺术价值的标准也要更新。作为这个时代的文化象征之一的书法艺术,也将产生新体。这是一个深奥而复杂的系统工程。它不但需要我们从人类所创造的一切方法中去寻找答案,更需要创作 主体调动主观能动性,把心智融人构成书法本体语言的全 部材料中去寻找解题方案。众所周知,书法的本体语言是线条的组合,点线的空间构造构成书法的各种形态美,一根线条的“表情”质量,一个字体的构造形态,取决于对笔墨控制的才能。在漫长的岁月中,再没有任何一种艺术能比得上书法家对线条的笔法运动给予如此之多的关注和投人。 书法艺术的视觉革命,永远都得从线条美与形态美切入,才能找到满意的解题答卷。有感于此,我对曾来德的解题方案也兴趣特浓。

曾来德的过人之处,就是抓住了书法艺术手段的关键,他正是从不同惯常的执笔方法人手,切人了对线条千变万一化的实验,在形态的汪洋态肆上进行视觉革命。他对决定书法本体的第一要素——执笔的理解,对书法语言第一要素——线的理解与实验精神,以及对书法艺术和生命内涵的理解是超群的。正是他独到地运用和选择了特殊的毛笔,才会有奇特的线的表现效果,才会有汪洋态肆地对书体结构形态的创造。

在创作实践中居主导地位的,是曾来德有“握管以自创天地”(朱乃正语)的理性目标意识;在创作行为上,他能把 全部心理机制和生理机制调度于执笔握管运动中,把力量和表情放在对线的感觉运动中,捕捉住一种通向大宇宙的生命轨迹,顽强地表现自己的感觉,尽情地表现具有生命意蕴的结构形态,意冥玄化,应手随意,一派禅僧气象,而置其他于不顾。他能抓住“一”,甩掉二,集中去解决“一”。这样的人,是真正的大智大勇者。由于曾来德基于对执管的特殊方式的理解和运用,所以每一种不同的执笔方式,都能对运动节奏与心理效应、形态与心态的同构关系产生不同的特殊效果。如果没有胆略去打破常规的操作程序,并以亢奋激越的情态进人“角色”,或捏笔,或握管,或竖或卧,或向或背,或顺逆反行,把长锋软毫的难度幻化为灵活多变的机制,八面人锋,八面出锋,出神人化,鬼将相之, 神将告之,善用神兵,出奇制胜,全神贯注于线条的内部运动和张力,那就很难捕捉到奇妙特殊的偶然效果。对他 来说,偶然效果即原创性,而原创性即独创性,独创性当然即是自己的艺术语言。创作过程中的天然意趣,常常是偶发于一瞬,任情态性,不拘泥于规矩。这正像李白在《草书歌行》中称誉怀素时所写:“吾师醉后倚绳床,须臾扫尽数千张。飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫。起来向壁不停手,一行数字大如斗。恍恍如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走。左盘右如惊电,状同楚汉相攻战。”我观来德作书,必于动情时才 执笔,犹如风云翻滚,雷霆霹雳,神惊鬼哭,不可端倪。他的内心活动状态与他的“尚情”执笔方式是为了便于抒发真性灵,改变以往那种一提笔就先想到“法”,笔法成了心理表现的障碍。曾氏的“尚情”用笔所产生的效应是,每一个字都有其特别的生命表情。通篇来看,则是创作主体气质情操的投影,是其神智、情怀与灵性的渗透。曾来德极盛的艺术气质和灵敏的艺术感觉力,追求率意真趣,以天真浪漫为旨,凭感性的智慧去直接接合人生宇宙诸法相,可称 之为“尚情”书法,由此构成了其特有的艺术风貌。我觉得, 由于他能把灵性、情感与气质的表现作为书法创作与审美体验中最重要的心理内容,把气质、灵性、情感与执笔运动节奏保持一种良好的亲和力,笔之所至,情之所钟,天人通流,故而能创作出第一流的具有感人魅力的“尚情”书法艺术品。

对于固守“永字八法”的人来说,那是很难理解曾来德“尚情”的新法已超越了旧的为法而法的书法。因而会觉得曾来德直抒性情、直逼天性真心的执笔法与之反差很大,不以为然。这当然可以仁者见仁,智者见智,各行其道。在我看来,如果只沿用惯常的那种单一的价值尺度去规范曾来德的书法,的确很难理解他那充满生机、“直指本心,见性成佛”的“尚情”书法的创造性意义。历史上一些类似的例子, 很能发人深思。如清代有些人对郑板桥的八分书曾“以野 狐禅目之”。然而“时间的选择”与郑板桥书法艺术本身的力量,完全征服了那些非议他的人。后来,人们异口同声地说,郑板桥脱胎于“八分隶书”,是他于分隶中掺人了行楷,杂以草、篆,再加以兰竹画法用笔,虽非隶非楷,非行非篆,融合了楷隶,别具一格;虽歪歪倒倒,忽长忽短,如“乱石铺 街”,时人都称这是“郑板桥体”。假如以二王或“永字八法’ 的标准去衡量,自然不合“标准”了。然而郑板桥卓然独立于世的艺术生命,还将永世流芳。当代石鲁的书画也是逆反于不可“妄生圭角”的训戒,顶着“野、怪、乱、黑”的帽子逆流而上,摸索“无法之法”而成就斐然。其实,曾来德何止 “八法”?他那变幻无穷的用笔,分明是“非法法也”的“至 法”。艺术创造的灵魂是独创精神,创造性的用笔是一种流变动态结构,为什么要墨守成规呢?我们对艺术革新家应持 宽容的态度,对创造意识很强的艺术家要实行保护主义。 因为巨人的时代需要巨人,巨人的时代要塑造巨人。艺术创造要开放,艺术批评也要开放。

诚然,一个创造意识很强的艺术家,应当对民族文化具有很强的观照能力。许多评论家都论及曾来德的书艺成就得益于简犊、写经与碑版的砒砺,受益于十多年戈壁大 漠生活的体验,得益于巴山蜀水的浸润,这些元素都是书法艺术最深层的内涵。缺少了这些内涵,就很难具有对人们心灵的渗透力和穿透力。

任何艺术创造与传统文化,与大千世界,与人生社会都不应割断关系,而应黏合起来。不论是与传统对接,在古老的传统中展示现代时空观念的,还是扬言反叛传统,从外域吸取文化营养的,艺术实践都应有高度的规范性和建设性。任何“大逆不道”,都应有严格的运行逻辑与哲思。否则,时间的选择,历史的淘汰,如无文化保存价值的,一切都会被化为乌有。

各个时代的书法艺术,各有各的姿态与风范,都是一种历史积淀的文化现象,绝非轻而易举之事。尤其是处在艺术换型时期的我们,在与市场经济同舟过渡的今天,艺术家要特别注意克服浮躁心态,克服急于成名而忽视学养的积淀。这些急功近利的流弊不除,很难出大 艺术家,更谈不上出大师。所以我以同样的心情关注着曾来德的走向,关注着他的全面修养和综合性的艺术才能。使我宽慰的是,他勤奋好学,广征博采,才思敏捷,虔诚敬业。从蜀道走过来的人,知 道蜀道之难,艺术也是峰高无坦 途。(淮南子•原道训》有“故蓬伯玉年五十,而有四十九年非”之论。意思是说,到了五十,才知道以前四十九年的错误。一个人的起飞或倒退,既有其外部条件,更有其自身内部的原因。在我们这个时代,创造性不再属于某个个人的专利,而是艺术家艺术生涯的整个过程。好在曾来德有“塑我毁我”的警句,当不至于滞留于今天而不知积淀,会把人品、书品、 文品兼行并举,在前行过程中注意反思和自我调整。我相信,伴随着他一生事业的将是一个接一个令人激动的创造,会将大器晚成矣。