军魂铸丹青 千古存英名:詹建俊与《狼牙山五壮

来源: 作者:

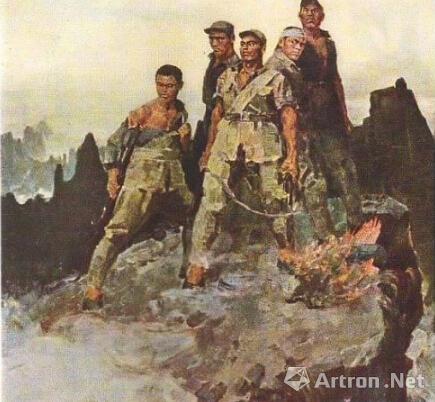

詹建俊 《狼牙山五壮士》(局部)185×200cm布面油画1959年中国革命博物馆藏

油画《狼牙山五壮士》被评选为中国人民解放军建军80周年《光荣的使命》大型纪念邮册藏书票入选作品。受编委会的派遣,2007年5月8日下午,笔者怀着崇敬的心情,在詹建俊先生的寓所里访问了他。他年近八旬,但精神矍铄,态度和蔼可亲。当谈到《狼牙山五壮士》创作的前前后后,他显得格外兴奋、感慨颇多。 近半个世纪前,詹建俊先生为了创作《狼牙山五壮士》,曾专门到狼牙山地区体验生活,还单独访问过五壮士幸存者之一——副班长、共产党员葛振林,还为其画了像。

1941年8月,侵华日军调集7万兵力对晋察冀边区所属的北岳、平西根据地进行毁灭性“大扫荡”。9月25日,日伪军3500余人围攻易县城西南的狼牙山地区,企图歼灭该地区的八路军和地方党政机关。晋察冀军区第1军分区第1团第7连奉命掩护党政机关、部队和群众转移。完成任务撤离时,留下第6班班长、共产党员马宝玉,副班长、共产党员葛振林,战士宋学义、胡德林、胡福才5名战士担负后卫阻击,掩护全连转移。他们坚定沉着,利用有利地形,奋勇还击,打退日伪军多次进攻,毙伤90余人。次日,为了不让日伪军发现连队转移的方向,他们边打边撤,将日伪军引向狼牙山棋盘陀峰顶绝路。日伪军误认为咬住了八路军主力,遂发起猛攻。5位战士临危不惧,英勇阻击,子弹打光后,用石块还击,一直坚持战斗到日落。面对步步逼近的日伪军,他们宁死不屈,毁掉枪支,义无反顾,纵身跳下数十丈深的悬崖。马宝玉、胡德林、胡福才壮烈殉国;葛振林、宋学义被山腰树枝挂住,幸免于难。

马宝玉等5位战士的壮举,表现了崇高的爱国主义、革命英雄主义精神和坚贞不屈的民族气节,被人民群众誉为“狼牙山五壮士”,他们用生命和鲜血谱写了气吞山河的壮丽诗篇。

詹建俊先生的油画《狼牙山五壮士》用艺术手法再现了五壮士的英雄形象。在中国人民解放军建军80周年之际,笔者来访,勾起了画家对近半个世纪前创作往事的深情回忆。

“1958年我27岁,刚毕业于中央美术学院不久并留校任教。有一天,领导下达任务,要求我们为刚成立的中国革命军事博物馆,创作一批表现中国革命军事历史题材的美术陈列作品。在规定的题材中,‘狼牙山五壮士’的英雄事迹一直感动着我,于是,我接受了这个主题的创作任务。为了创作出准确的艺术形象,我开始找资料、酝酿、构思,并亲自到狼牙山地区体验生活。我在村子里住了好几天,还上山和正在修建‘狼牙山五壮士’纪念碑的民工住了一宿工棚。那年正值困难期,条件很差,盖的被子生了蛆虫,吃的是红薯、野菜等代用食品。在体验生活、寻找先烈足迹的过程中,我常常沉浸在五壮士的感人故事中,并被他们的英勇事迹深深地感动着。”詹建俊先生兴奋地回忆道,“那时侯,思想上讲革命传统,走路要背东西,生活虽然十分艰苦,但凭着年轻的干劲,甘愿一切以任务为重。”就这样,詹建俊先生深入狼牙山地区,体验生活。

“赶巧有一个机会,电影《狼牙山五壮士》正在拍摄剪辑中。有一天,摄影组邀请该战区的指挥杨成武将军参与电影审查;葛振林也被邀请来,给电影提意见;我很荣幸被邀请去观摩。就在此后,我单独访问了葛振林,并为他画了像。”创作军史题材的画,能与英雄人物本人及战区总指挥面对面地交流,感受英雄的音容笑貌,这对画家准确理解、把握人物性格的鲜明特征及整体面貌起到了很大的作用。詹建俊先生继续回忆道,“我创作前做了充分的准备工作。当我进入创作状态时,内心激情涌动,五壮士整体的英雄形象及人物个性的多面性特征不断浮现眼前,我对作品的构图几乎一气呵成。”

詹建俊先生回忆起创作过程中的一波三折,他感慨万千:“上世纪五十年代末,文化指导思想偏“左”,对于革命军史题材的创作,盛行表现事迹、表现战斗场面,所以许多人艺术观点偏激,认为只有那样才能体现战斗人物形象或革命精神。因此,当时一些领导不认同我的构图,并要求我一定要表现战斗场面。更没想到的是有领导认为我歪曲历史事实,把英雄画得自觉要死,这样英雄顽强战斗的感觉都没有了。”

“我心里没有接受这些观点。我认为应该表现的是精神本身,而不应该完全体现在情节上。但在当时,我必须服从领导的决定。后来根据领导的旨意,画了很多打仗、战斗场面的草图,但都不是我内心想要的。这样的画和一般的战斗画没什么两样,战士扔手榴弹、放枪的情节,人物精神本质与面貌均体现不出来,主题思想难以在艺术创作中升华。我想了各种各样的办法,总觉得效果不理想,那段时间我很苦恼。正当我苦恼时,有人写文章批评我,说我消极,是修正主义。艺术手法上的不同表现说成是政治思想上的问题,强大的政治压力致使我无法画下去。我原本被‘狼牙山五壮士’的英雄事迹所感动的满腔热情及内心涌动的创作激情顿时被遏制。我无可奈何,感到无比悲哀!后来,历史画创作组的另外一位专家领导看了我的草图,给出了肯定的意见,理由是前苏联也曾经有过这样不一定都是表现打仗场面的画法。此后,支持我的人开始多起来,并慢慢地理解了我的用心。”最初的画稿经过反复争论,最后被肯定,稿子审查终于通过了。詹建俊先生满心欢喜,重展画布,驰骋于自由的艺术天地中。《狼牙山五壮士》作品于1959年杀青,詹建俊先生终于完成了这传世经典作品。作品表现了八路军战士顽强战斗、宁死不屈、视死如归的中华民族气节和崇高的爱国主义、革命英雄主义精神!五壮士一直战斗到最后,弹尽粮绝。在苟且生与慷慨死之间,壮士同仇敌忾、舍生跳崖……这是英雄在生死抉择中以死抗争的瞬间,是矛盾冲突最尖锐的瞬间,是最有艺术张力的瞬间。画家敏锐地抓住了这永恒的瞬间,艺术再现了五壮士光辉的英雄形象,五壮士犹如石雕般矗立在狼牙山棋盘陀峰顶之巅!詹建俊先生高超的艺术手法升华了作品的主题思想,为共和国军史题材的美术作品树起了不朽的丰碑!

(詹建俊简介:1931年生于沈阳,祖籍辽宁盖平县。1948年入北平国立艺术专科学校,后为中央美术学院彩墨系研究生,师承徐悲鸿、吴作人、董希文、蒋兆和、叶浅予诸先生,1957年毕业于中央美术学院前苏联K·马克西莫夫油画训练班。中国美术家协会副主席、中国油画学会主席、中央美术学院教授、享受政府特殊津贴。出版有《詹建俊画集》等。)