魏晋隋唐画论

来源:中国书画网 作者:张璋

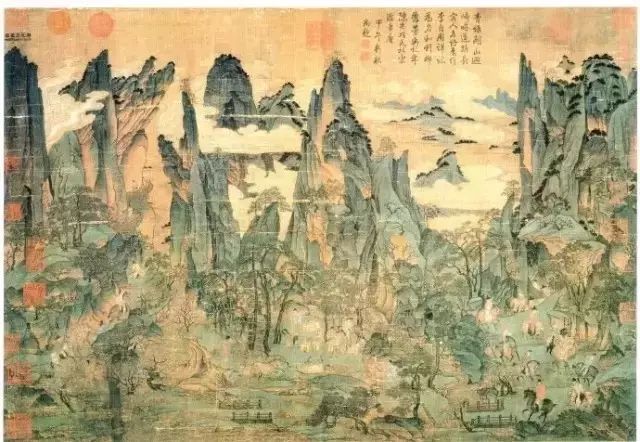

《游春图》 唐 展子虔 43x80.5cm 绢本设色宋摹本 北京故宫博物院

最早的画论普遍认为是顾恺之的《画云台山记》。云台山有两处所指,一号四川苍溪县境内,一为天拄山,但记载中所描述的云台山,均系顾氏理想中的圣境,烘托张道陵七度门人最后一次的超拔情景。与两处名山无关,故不应该称之为真正的山水画论。而画论名篇当首推宗少文与王景玄,宗炳字少文,生于晋宁康三年(西红三七五),卒于宋元嘉二十年,《宋书》卷九十三、《南史》卷七十五(作宗少文)有传。刺史殷仲堪、桓玄,并辟主簿,举秀才,不就。宋高主辟为主簿,不就。问其故?曰“栖丘饮谷,三十余年”。后屡遭辟征,卧而不出。一生好逰名山大川,西陟荆巫,南走衡岳,结庐于此,后因疾而归江陵,叹曰,“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之。凡所游屡,皆图之于室”。宗炳曾过庐山与释慧远考经论佛,《弘明集》卷第二记有宗少文的《明佛论》,卷三记与何承天辨论儒释两书。宗炳是一个佛教徒,他对佛教的辨析在于人生的未来,而未作现世论,现世宗氏以“洗心养身”的生活方式完成了庄学在人生活中的实践,所以《山水画序》全然是庄子思想,因此出现了以“玄对山水”的境界。宗炳曰:“圣人含道应物,贤者澄怀味象。至于山川,质有而趣灵。是以轩辕、尧、孔、广成、大隗、许由、孤竹之流,必有崆峒、具茨、藐姑、箕首、大蒙之游焉。夫圣人以神发道,而贤者通。山水以形媚道,而仁者乐。不亦几乎”。圣人以道来感应万物,以象来显示道的存在,以清洁之情怀来玩味道中的象。质有趣灵者,亦形质,形山川的势貌,质山川的气象,趣山川河流无尽之趣,亦趣向,趣味,灵则与道通谓之灵亦是道中的永恒,道是庄学之道,实际就是人的精神通过艺术性的自由解放,使人的追求从有限到无限过程中完成为人的山川性格,由此达到道的永恒境界,这就是宗炳等魏晋隐逸之士将庄学的薫陶、涵养从精神世界移出到山川之中,使人的精神在山川中得到安息,这就是中国绘画精神与生命的信息,同时也是《山水画序》中的内涵信息。“余眷恋庐衡、契阔荆巫,不知老之将至。愧不能凝气怡身,伤跕石门之流。于是画象布色,构兹云岭”。此則一记,宗炳给山水画作一个充分的肯定,其价值在满足他生活中与山川幻逰过程所得到的精神愉悦。“于理绝于中古之上者,可意求于千载之下。旨微于言象之外者,可心取于书策之内。况乎身所盘桓,目所绸缪,以形写形。以色貌色也”。又诉以古人书策之内涵与画者心境融通,以山川原貌绘其形成一卷图画之创造,品鉴更易真切。“且夫昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。今张绢素以远暎,则昆、阆之形,可围于方寸之内。竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。是以观画图者,徒患类之不巧,不以制小而累其似,此自然之势。如是,则嵩、华之秀,玄牝之灵,皆可得之于一图矣”。这一段文字说明了山水画在创作过程中能入画的原因,叙诉山水画作为人物画背景时不必求得真实性,亦无问题。而山水作为独立的山水画时,宗炳有了反省,所要求的是真境,是质有趣灵的,是玄牝之灵与胸中之灵的融合,是自然的同时也是人文的,不是超实的。“夫以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会。应会感神,神起理得。虽复虚求曲岩,何以加焉。又神本无端,梄形感类,理入影迹。诚能妙写,亦诚尽矣”。宗少文此则论述画者在感受山水目应会心的同时,更重要的是要感受到山水之神灵,获山貌流水自然之态中的真山水境界,从而使人的精神超拔于世尘之外。山水栖神,画者应有感于山水之真灵,使其精神中的神留在画作之中。宗炳所谓的神亦是庄子的道,在虚无中把握道的规律,亦是山水精神中具象化的永恒,“澄怀味象”。从庄子哲学与思辨中落到实处,是艺术的、生活的。“ 于是闲居理气,拂觞鸣琴,披图幽对,坐究四荒,不违天励之藂,独应无人之野。峰岫峣嶷,云林森眇。圣贤暎于绝代,万趣融其神思。余复何为哉,畅神而已。神之所畅,熟有先焉”。宗氏所谓的“畅神”是在欣赏山水画作过程中使自己的精神达到忘游的境界,万趣融其神思,将自己融入山川之中,与圣贤畅怀而不受空间时间所局艰,进入逍遥游的状态,而这种状态正是宗炳所追求的精神自由,在人生与艺术上的落实。

《京畿瑞雪图纨扇轴》 唐 李思训 故宫博物院藏

《叙画》作者是与宗少文同卒于宋元嘉二十年的王微,死的时候才二十九岁,其卒因服用了寒石散,王景玄应生于东晋义熙十一年,小宗炳四十岁。《宋书》卷六十二本传记有世祖孝武帝即位后,追赠王微秘书监的诏书“微栖志贞深,文行惇洽。生自华宗,身安隐素。足以贲兹丘园,惇是薄俗”。从这几行字中我们可以了解到王氏实系具有隐士性格。他在《报何偃书》中谓“卿少陶玄风,淹稚修畅,自是正始中人。吾真庸性人耳。自然志操,不倍王乐”。这是王景玄隐士性格的背景,又云“又性知绘画,盖亦呜鹄识夜之机。盘纡纠纷,或托心目,故兼山水之爱。一往迹求,皆得仿佛“。当时的绘画以人物为主,人物画要把描写对像的神传达出来,这便是以“呜鹄识夜之机”相比拟。下句指山水画而言,有超世俗之心,然后山水的形状,记于心目,而后下笔。“辱颜光禄书。以图画非止艺行。成当与《易》同体。而共篆隶者,自以书巧为高。欲其并辩藻绘,核其攸同。夫言绘画者,竟求容势而已。且古人之作画也,非以案城域、辨方州、标镇阜、划浸流。本乎形者融灵。而动者变心。止灵亡见,故所托不动。目有所极,故所见不周。于是乎以一管之笔,拟太虚之体;以判躯之状,画寸眸之明。曲以为嵩高,趣以为方丈,以叐之画,齐乎太华。枉之点,表夫隆淮。眉额颊辅,若晏笑兮;孤岩郁秀,若吐云兮。横变纵化,故动生焉,前矩后方,(而灵)出焉。然后宫观舟车,器以类聚;犬马禽鱼,物以状分。此画之致也。望秋云,神飞扬,临春风,思浩荡。虽有金石之乐,珪璋之琛,岂能髣髴之哉!披图按牒,效异《山海》,绿林扬风,白水激涧。呼呼!岂独运诸指掌,亦以明神降之。此画之情也”。《叙画》,王氏提出了山水画创作要以“神明降之”、“竟求容势”之论,强调“神明”、“容势”二字,然二者关系,是具“神明”而后能“容势”。王景玄详释“古人作画也。非以案城域,辨分州,标镇阜,划浸流。本乎形者融,灵而动变者心也” ,认为绘画不是描绘地图,绘画要求“形者融”、“灵而动”,融汇于“形”即外在的形式,要求“心与物应”,强调山水画创作过程中要经过从体验观察,烂之于心提炼升华的三个阶段。这样才能“以一管之笔拟太虚之体”达到山水画作品的至高境界。使得“眉额颊辅若晏笑兮;孤岩郁秀,若吐云兮。横变纵化,故动生焉”。王氏所谓的“灵”、“动”不仅是画面里深藏的思想哲理,更为直观、感性撼动人心的是画面中生动流淌的气韵。是一笔一墨所展现涌动的激情和飞扬的神采。正所谓“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡”。这正是王微所追求的山水画境画外之境。《叙画》论,其思想完全地把山水画从实用中分离,通过绘画绘者心与山川交融而后所得到的是“神飞杨、思浩荡”的愉悦与精神上的无限自由,进而获得山水之大美,从有限通往无限美的体会中得到玄学的具象化,在庄学“道”的具象化中以“自然志操、不倍王乐”的生活态度,滋养了“斋以静心”的隐士性格。这就是宗炳、王微的山水精神与心迹的流露。宗、王虽然在当时乃然以人物创作为主,但他们的艺术精神奠定了中国山水画的基础。

《江帆楼阁图轴》 唐 李思训 绢本设色 101.9 x54.7cm 台北故宫博物院

南朝陈姚最《续画品录》,有“立万象于胸怀”句,其内涵尤为深邃,阐述了一个艺术家的修养与意境,对后世影响甚大。“云阁兴拜伏之感,掖庭致聘远之别。凡斯缅邈,厥迹难详。今之存者,或其人冥灭,自非渊识博见,熟究精粗,摈落蹄筌,方穷致理。但事有否泰,人经盛衰,或弱龄而价重,或壮齿而声遒。故前后相形,优劣舛错。至如长康之美,擅高往策,矫然独步,终始无双。有若神明,非庸识之所能效;如负日月,岂末学之所能窥。荀、卫、曹、张,方之蔑矣,分庭抗礼,未见其人。谢、陆声过于实,良可于邑,列于下品,尤所未安。斯乃情有抑扬,画无善恶。始信曲高和寡,非直名讴;泣血谬题,宁止良璞。将恐畴访理绝,永成沦丧,聊举一隅,庶同三益。夫调墨染翰,志存精谨,课兹有限,应彼无方。燧变墨回,治点不息,眼眩素缛,意犹未尽。轻重微异则奸鄙革形,丝发不从则欢惨殊观。加以顷来容服,一月三改,首尾未周,俄成古拙,欲臻其妙,不亦难乎。岂可曾未涉川,遽云越海,俄睹鱼鳖,谓察蛟龙。凡厥等曹,未足与言画矣。陈思王云:传出文士,图生巧夫。性尚分流,事难兼善。蹑方趾之迹易,不知圆行之步难;遇象谷之风翔,莫测吕梁之水蹈。虽欲游刃,理解终迷;空慕落尘,未全识曲。若永寻河书则图在书前,取譬连山则言由象者,今莫不贵斯鸟迹,而贱彼龙文,消长相倾,有自来矣。故傜齿乞其指,巧不可为。杖策坐忘,既惭经国;据梧丧偶,宁足命家。若恶居下流,自可焚笔;若冥心用舍,幸从所好。戏陈鄙见,非谓毁誉。十室难诬,伫闻多识。今之所载,并谢赫之所遗,犹若文章,止于两卷,其中道有可采,使成一家之集。且古今书评,高下必铨,解画无多,是故备取。人数既少,不复区别,其优劣可以意求也”。姚最的美学思想,以谢赫六法论“气韵生动”为最高审美原则。然与谢氏品评顾长康有所差异,谢赫品评標准“六法兼善”,顾氏主张“四体妍媸,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵之中”。亦是顾氏传神论,谢赫评“深体精微,笔无妄下。但迹不逮意,声过其实”。姚评“至如长康之美,擅高往策,娇然独歩,始终无双。有若神明,非庸识之所能效,如负日月,岂末学之所能窥?荀卫曹张,方之蔑矣。分庭抗礼,未尼其人,谢云声过其实,良可于邑。列于下品,尢所未安。其乃情有抑扬,画有善恶”。姚氏对绘画内容的要求“传千祀于亳翰”具有教育意义,谢赫儒家思想留存在《古画品录》中,其序言“图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可览“。“《续画品录》继之,“夫丹青妙极,未易言尽,虽质沿古意,而文变今情。立万象于胸怀,传千祀于毫翰。故九楼之上,备表仙灵,四门之墉,广图贤圣”。从这行文字中我们能体会到古人对绘画功能的要求,在自我精神得到大愉悦的同时其作品内容应该具有社会意义。而绘者在创作过程中心性的流露,应以“立万象于胸怀”立意立相,而后幻绘真貌。“轻重微异,则奸鄙革形;丝发不从,则欢惨殊观。加以顷来容服,一月三改;首尾未周。俄成古拙;欲臻其妙,不亦难乎”?姚最认为绘画不易,须要有“天挺命世,幼禀生知,学穷性表,心师造化,非复景行所希涉”。天赋与后学积累是通往艺术之路,“心”是胸怀,“立万象”是造化,师“心师造化”与唐代张操“外师造化,中得心源”是有同意,其实不然,姚氏立论源于儒家思想社会担当所提出的,而张操则是庄子“心斋”“坐忘”思想中产生。《续画品录》中认为品评者耍有广博的知识,“夫丹青之妙,未易言尽,凡斯缅邀,厥迹难详。今之存者,或其人冥灭,自非渊识博见,熟究精粗,摈落蹄签,方穷至理。但事有否泰,人经盛衰。或弱龄而价重,或壮齿而声遒。故前后相形,优劣鲜错”。又“性尚分流,事难兼善。攝方趾之迹易,不知圆行之步难,遇象谷之风翔,莫测吕梁之水蹈。虽欲游刃,理解终迷;空慕落尘,未全识曲”。两段论述,姚最说明了品评与批评更是不易,历史久远画家与作品都是难以考证,会出现各类问题,品评者须要渊识博见,体会到画家创作中的艺术态度及技道奥妙,用发展的眼光观察体会艺术形式及其风格的美,这样才不会因为自己的知识及审美趣味上的好恶,造成品评上的偏误。

《宫苑图轴》 唐 李思训 故宫博物院藏

谢赫《古画品录》,陈姚最的《续画品》皆未录及山水画,《历代名画记》卷五记戴逵子勃“有父风。孙畅之云山水胜顾”。张彦远云“一门隐遁,高风振于晋宋”。可以说他们的生活与性格也是隐逸的,与宗、王相同。唐人裴孝源《贞观公私画史》所记载魏晋人山水画作,读来生凝。其艺术价值未必如此,虽然戴氏父子能画真山环水,但决不能胜宗、王,而宗、王亦以人物画创作为主。唐沙门彦悰《后画录》序记录了魏晋止于贞观九年以前画家二十六人,其中仅有隋江志“模山拟水,得其真体”,及隋展子虔“亦长远近山川,咫尺千里”。《后画录》记载,我们推之山水画有可能到了隋代才真正从技达境,呈现了丰富。朱景玄《唐朝名画录》,著录了多名山水画家及作品,从记录上看此时尚山水、松石、树木尚未分出门类,林泉之意尚未形成,大概到了中唐五代后完成。宋刘道醇《五代名画记䃼遗》仅列山水、木屋两门,而在其《圣朝名画评》中,则列山水林木一门,这说明其它门类尚未统一于绘画作品中。《历代名画记》卷一《论画山水树石》谓:“魏晋以降,名迹在人间者,皆见之矣。其画山水,则群峰之势,若钿饰犀栉。或水不容泛,或人大于山,率皆附以树石,咉带其地。列植之状,则若伸臂布指。详古人之意,专在显其所长,而不守于俗变也。国初二阎,善美匠学。杨、展精意宫观,渐变所附。尚犹状石则务于雕透,如冰凘斧刃。绘树则刷脉镂叶,多栖梧菀柳,功信愈拙,不胜其色。吴道玄者,天付劲毫,幼抱神奥,往往于寺画壁,纵以怪石崩滩,若可扪酌。又于蜀道写豹山水。由是山水之变,始于吴,成于二李,树石之状,妙掌摸色。中遗巧饰,外若混成。又若王右丞之重深,杨仆射之奇赡。朱审之浓秀,王宰之巧密,刘商之取象。其余作者非一,皆不过之”。张彦远云“山水之变,始于吴,成于二李”。故在其卷九吴道玄条谓“因写蜀道山水,始创山水之体,自为一家”。朱景玄《唐朝名画录》载“天宝中,明皇忽思蜀道嘉陵江水,遂令吴生写之。及回,帝问其状。奏曰,臣无粉本,并记在心。后宜令于大同殿壁图之,三百余里山水,一日而毕。李思训图之,累月才毕”。这一则记,说明了吴道子的绘画重气象精神,得山水真境与胸中意象融汇贯通,駆笔成势,一挥而就,我们今天虽然看不到大同殿上的壁画,但是吴氏在创作中的激情与澎湃,历历在目。故吴道玄画以气盛,然山川趣灵未必质厚。李将军则是图画真山锦水,查地理之貌,江岸实景,于峦峰险壑中得沉静安隐之势,化壁上奇观,以金碧青绿入画,笔墨丰富,色泽如霞蔚之美。而此法为后世中国山水画之发展奠定了皴染之基础,弥补了荆浩所论的“有笔无墨”之不足”。张氏对绘画理解与认识,在人物方面基本以六法气韵生动为标准,或直透绘画本质,恰与庄子精神衔合。魏晋绘画蕴藏习气及纤细的生活情调,而唐人生活气象广大,因此品评准绳有所变化,与魏晋拉开距离,直入作品与人格之中,探其本源,而后论之。这是画论史上的一个大的发展。《历代名画记》所论,“或问余曰,顾陆张吴用笔如何?对曰,顾恺之之迹,紧劲联绵,循环超忽。调格逸易,风趋电疾。意存笔先,画尽其在,所以全神气也”。意存笔先,实是论画极处,为后世画道之航燈,亦多为引之。“物藏灵府”而后能意在笔先,以形得神,物体神化,以有限之笔墨显现全物之神、气。张彦远对形、神、似作了精辟的论述,“不患不了,而患于了,即知其了,亦何必了,此非不了也。若不识其了是真不了也“。论张僧繇“笔才一二,像已应焉”,一二笔亦能神形毕现,相融像中,亦是论处。“夫画者成教化,助人伦,穷神变,测幽微。与六籍同功,四时并运。发于天然,非由述作”。阐述了绘画的社会教育性与人们生活中的艺术功用性,这是与张氏在继承儒家传统观念相关。“发于天然,非由述作”,是面对自然大美的无限追求,而“非由述作”则是对艺术创作意义的忽略。然而在大自然中发现了“神变”与“幽微”,这便使第一自然在转化为第二自然过程中美的人文价值成立,在“穷”与“测”的思考中完成了艺术的再创造。刘彦和《文心雕龙》,“道沿圣以垂文,圣因文而明道”(《原道篇》)。正是论处耳。

《明皇幸蜀图轴》 唐 李昭道 宋摹本 台北故宫博物院藏